家を建てる際に、省エネで快適な住環境を実現するにはどうすれば良いのでしょうか?

その答えのひとつが、自然の力を最大限に活用する「パッシブデザイン」です。

パッシブデザインとは、住宅において自然エネルギーを最大限に活用し、快適な住環境を実現するための設計手法です。この手法は、光、熱、風などの自然の力を利用し、機械的なエネルギーに依存せずに快適さを保つことを目指します。

パッシブデザインを導入することで、光熱費の削減、環境負荷の低減、快適な住環境の実現などのメリットがあります。

この記事では、パッシブデザインにおける以下について解説しています。

- パッシブデザインの基本原則

- そのメリットとデメリット

- 初心者でもわかりやすい解説

パッシブデザインについての様々な特徴を理解し、より良い暮らしを過ごせる家づくりを実践しましょう!

パッシブデザインとは?

パッシブデザインとは自然のエネルギーを活用し、エネルギー消費を最小限に抑えながら快適な居住環境を提供する設計手法です。

昔からパッシブデザインの考え方はあり、日照管理や自然通風に加えて、現在では断熱・気密性の確保という基本原則に基づいています。

パッシブデザインの要素

パッシブデザインは、建物の設計において自然の力を積極的に活用するアプローチを指します。

- 太陽の光と熱

- 自然風

- 外気温

このような自然環境を最大限に利用し、人工的な暖房や冷房に頼るのを最小限に抑えた、あるいは最大限活かした快適な居住空間を実現することを目指します。

これにより、エネルギー消費の削減と環境負荷の低減を実現します。

パッシブデザインの基本原則

パッシブデザインを成功させるためには、いくつかの基本原則(ルール)があります。これには以下のようなものが含まれます。

- 日照管理

-

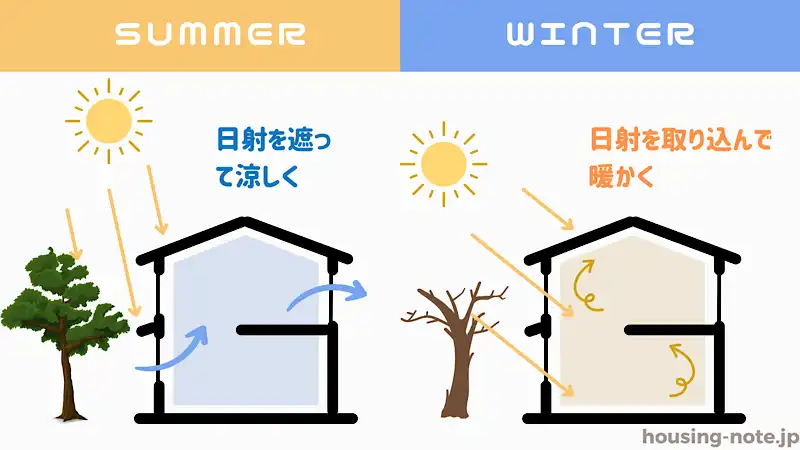

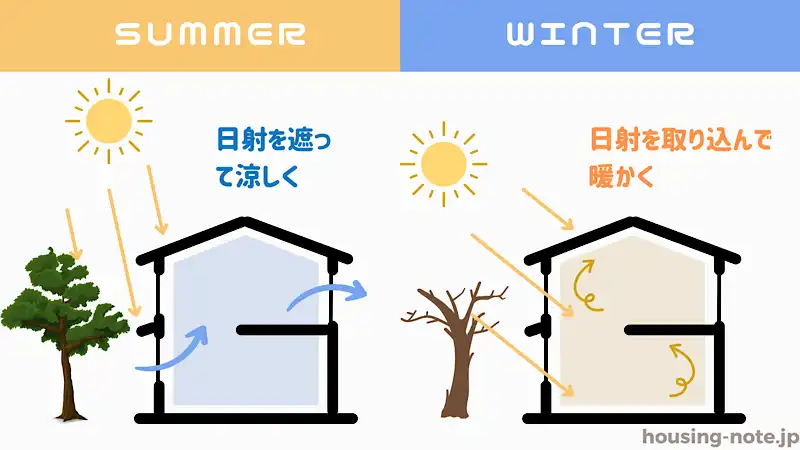

太陽の光と熱を効果的に利用します。冬は積極的に日光を取り入れて暖房効果を高め、夏は日光を遮蔽することで過度な暑さを避けるための設計をします。

- 自然風の活用

-

建物の配置や窓の位置を工夫し、自然風を利用して室内の空気を循環させます。快適な温度と空気の質を維持します。

- 断熱・気密性の確保

-

建物の外皮部分の断熱性能を高め、外気からの不必要な熱の出入を防ぎ、エネルギー効率を向上させます。

これらのルールに沿って設計された建物は、エネルギーの消費を大幅に削減しながら、居住者に快適な環境を提供することができます。

パッシブデザイン建築のメリット

パッシブデザインは、次の3つのメリットがあります。

- エネルギー効率の向上(光熱費削減)

- 居住空間の快適性の向上

- 環境保護に対する配慮

これらのメリットは、持続可能な住環境を実現する上で不可欠な要素となっています。

エネルギー効率の向上

パッシブデザインの最大のメリットは、日々の暮らしの中でのエネルギー効率の向上です。

要は、光熱費が抑えられます

自然の光や熱、風を建物設計に取り入れることで、人工的な照明や暖房、冷房に依存する割合を大幅に減らすことが可能になります。

例えば、窓の位置。適切に配置された窓は、冬には太陽の熱を取り入れて暖房費を削減し、夏には日射を遮り、室温上昇を抑えて冷房費を節約できます。

また、強力な断熱により、寒い・暑い外気の室温への影響を最小限に抑えます。

これらの工夫により、全体のエネルギー消費を削減し、長期的には電気やガスなどの使用量を減らします。

結果、光熱費を抑えることができます。

快適な居住空間の実現

パッシブデザインは、居住者の快適性を大幅に向上させます。

自然光の最適な利用は、室内を明るくし、生活空間に温かみと活力をもたらします。

また、自然通風を活用することで、新鮮で清潔な空気が常に室内を循環し、湿度の調節も自然に行われます。

これにより、快適で健康的な居住環境が保たれ、居住者の心身の健康にも良い影響を及ぼします。

快適な居住空間は、日々の生活の質の向上に直結し、住まいへの満足度を高めます。

環境への配慮

パッシブデザインは、環境への配慮という観点でも大きなメリットがあります。

エネルギー消費の削減は、化石燃料消費量や二酸化炭素排出量の減少に直結し、地球温暖化の抑制に貢献します。

パッシブデザインを採用することで得られるこれらのメリットは、単に建物の所有者に利益をもたらすだけでなく、社会全体と環境に対してもポジティブな影響を与えます。

パッシブデザインは、現代の建築設計においてますます重要な要素となっています。

パッシブデザインのデメリットと対策

パッシブデザインは環境に優しいだけでなく、長期的にはコスト削減にもつながる設計手法です。しかしデメリットも存在します。

- 初期費用が高い

- 設計に制約が生じる

- 維持管理に注意が必要

パッシブデザイン建築で家づくりをする場合、そのデメリットの対策を理解する必要があります。

初期投資が高い

パッシブデザインを取り入れることで、建築費用が通常より高くなることがあります。

例えばその要因に以下のような設備が考えられます。

これらは、パッシブデザイン建築に必要不可欠な高気密・高断熱を実現させるための要素の一部です。

また、建築物の方位や形状に対する考慮など、通常の家づくりに比べてコストが上昇する要因が多くなります。

しかし初期投資は高くなりますが、長期的な運用コストの削減により相殺される場合が多いです。

建築費は高いけど、光熱費は安くなる…

エネルギー効率の向上による月々の光熱費の削減が、初期投資を上回る可能性があります。また、国や地方自治体からの補助金や住宅ローンの特別プランなど、サポート制度を活用することが有効です。

地域や気候、地形の条件によっては効果が小さい

パッシブデザインは、建物が建てられる地域や気候条件によっては効果が小さくなることがあります。

冬には太陽光を積極的に取り入れて家全体に蓄熱するのですが、冬の日照条件が悪い地域(東北の日本海側など)ではその有効性が発揮しづらくなります。

また、南側に大きな建物や斜面があって日当たりが悪いなどもネガティブな条件となります。

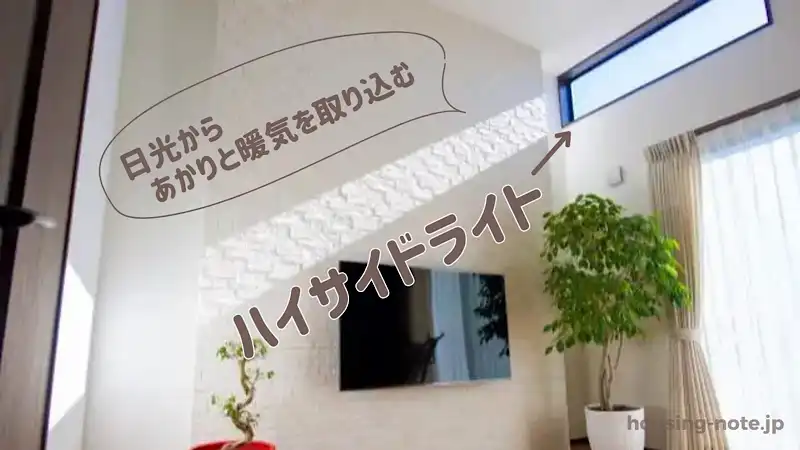

対策としては例えば、日照や自然通風を最大限に利用するために、建物の配置や窓の位置を工夫する、吹き抜けを使って家全体に日光を届けるなどの方法です。敷地の特性を生かした設計を心がけましょう。

設計・施工スキルが必要

パッシブデザインによる建物の設計施工は、通常の建物に比べて専門のスキルが必要になることがあります。

知識のない人が見よう見まねで設計すると、夏場の日射が入りすぎて暑い家になったり、冬場に太陽光が入ってこないせいで寒い家になったりします。

また、設計士や業者がその地域の特性をよく知っていないと、最適な設計を実現することが難しくなりますら。

そのため、緻密な計算ができる専門の設計士や施工業者に依頼する必要があります。

デザインに制約がある

パッシブデザインは自然光や風を取り込むために、窓の高さや向きを最適な位置にする必要があります。

そのため、建物の設計上に制限を及ぼすことがあり、必ずしも自分の好み通りの完成図が描けるとは限りません。

敷地の形状や向き、周辺環境によっては、理想的なパッシブデザインの実現が難しい場合もあります。

維持管理の難しさ

パッシブデザインを取り入れた建物でも、適切な維持管理を行わなければ、時間の経過とともにその性能が低下する可能性があります。例えば、気密性の低下や断熱材の劣化などが起こり得ます。

定期的な点検やメンテナンスは必要です

気密性のチェック、断熱材の状態確認、窓や扉のシーリングの点検などを定期的に行い、必要に応じて修繕を実施します。

また、居住者自身がパッシブデザインの原理を理解し、日々の生活の中で効果的に利用することも、性能維持において重要です。

パッシブデザインの設計要素

パッシブデザインの実現には、

- 日照管理

- 自然通風

- 断熱・気密性

の確保という三つの主要な設計要素が不可欠です。

これらは、エネルギー効率の向上と居住者の快適性の両方を実現するために、緊密に関連しています。

1. 日照管理

日照管理は、太陽の光と熱を建物に取り入れたり遮蔽したりして活用する設計手法です。

太陽熱利用

パッシブデザインでは、建物の南側に大きく開けた窓を設置し、冬季に太陽光を取り込み、建物内を暖めることができるようにします。

また、太陽光を利用して水を加熱することもでき、暖房や給湯に使用することができます。

関連 ≫ 平均日射取得率の考え方と基準

日射遮蔽

パッシブデザインでは、建物の南側にある大きな窓からの光を遮断するために、屋根や庇、あるいは庭木といったもので日射遮蔽します。

建物内が過度に熱くならず、空調負荷を軽減することができます。

落葉樹は夏場は生い茂って日光を遮断してくれますが、冬季は葉が落ち、日光を通してくれます。

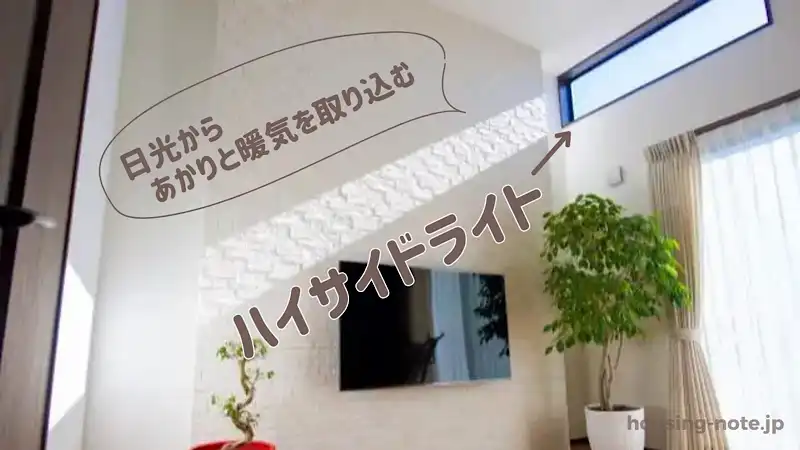

昼光利用

パッシブデザインでは、建物内に昼光を導入することで、電気を使用することなく、建物内を照らすことができます。

また、昼光は建物内の温度や湿度を調整するために重要です。

2. 自然通風の活用

自然通風は、建物内に新鮮な空気を通し、室内の温度と空気質を快適に保つために重要な要素です。

適切に設計された窓や通風口で風通しのいい建物のレイアウトによって、外部からの風を取り込み、特に夏場は室内の暖かい空気を外に排出します。

エアコンや換気扇に頼ることなく、室温調節と空気の循環を効率的に行うことができます。

通風計画を立てる際には、風の方向、強さ、建物周辺の地形や障害物など、複数の要素を考慮する必要があります。

3. 断熱・気密性の確保

断熱性と気密性の高い建物は、外部の気温変化から室内環境を守り、エネルギー消費を大幅に削減することができます。

断熱材の選定と施工、建物の外壁や屋根、窓の気密性向上により、冷暖房のエネルギー効率を最大化します。

また、気密性を高めることで、不要な外気の侵入を防ぎ、室内の温度と湿度を安定させることが可能になります。

これらの設計要素を適切に組み合わせることで、年間を通じて快適な居住空間を実現し、エネルギー消費を最小限に抑えることができます。

これらの設計要素は、パッシブデザインの核となるものであり、それぞれが互いに補完しあいながら、持続可能で快適な建築環境を創出します。

自分の家づくりにパッシブデザインを取り入れるには

パッシブデザインの原則を自宅の建設に取り入れることで、エネルギー効率が高く、環境に優しい快適な住まいを実現することが可能です。

ここでは、パッシブデザイン建築を住まいにスムーズに取り入れるための重要なポイントを解説します。

設計の初期段階で考えるべきこと

自宅建設の計画を始める際、パッシブデザインの原則を最大限活用するためには、設計の初期段階からいくつかの重要な点を考慮する必要があります。

- 敷地の特性

-

敷地の形状、向き、周囲の環境など、自然条件を詳細に分析し、それらを活かした設計を行うことが重要です。

- 気候条件

-

地域の気候特性(温度、湿度、日照、風向きなど)を理解し、それに適した設計を考えます。

- 生活スタイル

-

家族構成や生活パターンを考慮して、居住空間の使い勝手や快適性を最適化します。

パッシブデザインを取り入れた家づくりの流れ

パッシブデザインを取り入れた家づくりは、以下のステップで進められます。

- 1. 計画

-

敷地の特性や地域の気候条件を考慮し、パッシブデザインの基本原則に基づいた大まかな計画を立てます。

- 2. 設計

-

日照管理、自然通風、断熱・気密性の確保といった具体的な設計要素について詳細な検討を行います。

- 3. 施工

-

選定した建材や技術を用いて、設計通りに建設を進めます。

- 4. 評価

-

完成後、建物の性能を評価し、必要に応じて調整を行います。

断熱性については基本的に計算値となりますが、気密性については実際に測定することが可能です。

建築途中で気密性を測定し、気密の悪いところを対策することで最大限高めることができます。

参考 ≫ 断熱・気密の指標「Q値、UA値、C値」の意味と特性

パッシブデザインに強い設計士と協力する

パッシブデザインを成功させるためには、専門的な知識と経験を持つプロフェッショナルとの協力が不可欠です。

- 建築家や設計士: 敷地の特性や気候条件を踏まえた上で、パッシブデザインの原則に基づく最適な設計を提案してくれます

- 施工業者: 適切な技術と材料で、設計通りの建物を実現します。

自分の理想とする家づくりにパッシブデザインを取り入れるためには、これらのプロフェッショナルと密接に協力し、計画から完成に至るまで一貫したアプローチを取ることが重要です。

これにより、エネルギー効率が高く、快適な住まいを実現することができます。

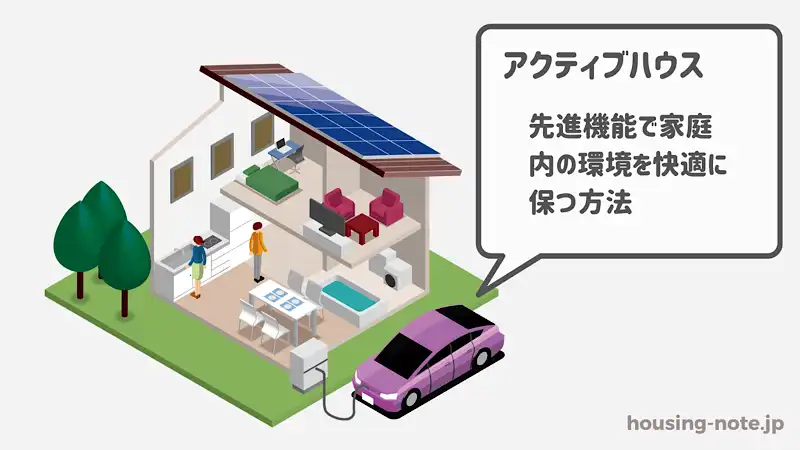

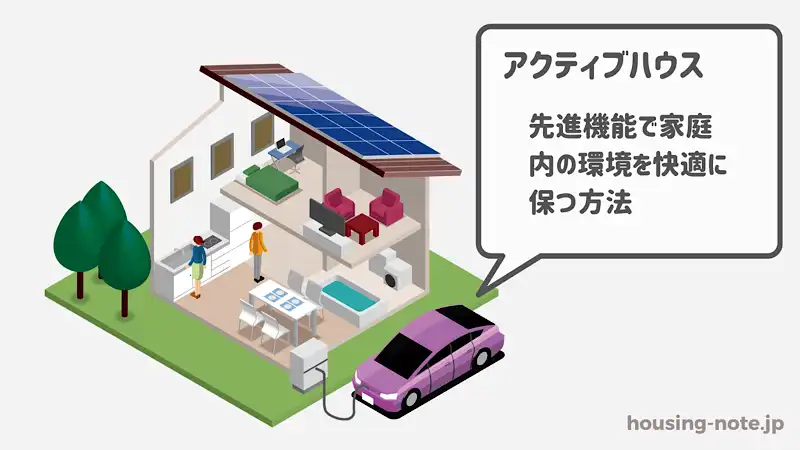

アクティブデザインは機器や装置で快適な家づくりをする方法

パッシブデザインとは逆の設計思想に、アクティブデザインがあります。

アクティブデザインは、建物に設置される機器や装置を使用して、建物の環境を調整することを目的とした手法です。

建物の環境を自動的に調整するために、様々な機器や装置を使用します。

最近よく聞く、『スマートハウス』はアクティブデザインの一つですね。

アクティブデザインを実現するためには、以下のような機器や装置を使用します。

- 太陽光発電

-

屋根などに設置される太陽光発電パネルを使用して、太陽光をエネルギーに変換します。

- エネルギー回収システム

-

換気などで失わされる熱を回収し、また室内に戻します

- 24時間換気システム

-

換気扇などを使用して、空気中の温度や湿度を調整します。

- 冷暖房システム

-

空調機などを使用して、室内温度を調整します。

設備で環境を整えるのがアクティブデザインなのか…

アクティブデザインは、建物の環境を自動的に調整するため、パッシブデザインに比べて建物の環境をより簡単にコントロールすることができます。

ただし、アクティブデザインには、エネルギー消費やメンテナンスのコストが高くなることがあります。

そこで、自然のエネルギーを取り入れるパッシブデザインと組み合わせることにより、最強の組み合わせとなるのです。

関連 ≫ アクティブデザインとパッシブデザインの比較|融合がメリット最大化のカギ

まとめと次のステップ

パッシブデザインは、持続可能な建築と快適な居住空間の両方を実現するための重要な設計手法です。

この記事では、パッシブデザインの要点とメリットデメリット、それをあなたの家づくりに活用する方法について解説しました。

パッシブデザインに興味をもったなら、まず以下のアクションプランを検討することをおすすめします。

- 知識の習得

-

パッシブデザインに関する書籍やオンラインリソースを通じて、基本原則と成功事例について学びます。もちろん、当サイトもご活用ください。

- 専門家への相談

-

専門の設計士や建築家に相談し、あなたの家づくりにパッシブデザインをどのように取り入れることができるか検討しましょう。

パッシブデザインを取り入れることは、単に建物を建てる以上の意味を持ちます。

これから先、快適な暮らしを起こるためにもぜひ考えてみてください。