消石灰を主成分とする伝統的な塗り壁材で、強アルカリ性による抗菌・防カビ性を備えています。調湿性・耐火性に優れ、白く美しい仕上がりで和風・洋風問わず使えます。年月とともに風合いが増し、長期間の使用にも耐えられます。施工には熟練技術が必要で、割れやすさには注意が必要です。

| 名称 | 漆喰 |

|---|---|

| 大分類 | 左官材 |

| 小分類 | - |

| 特徴 | 消石灰(水酸化カルシウム)を主成分に、海藻糊やスサ(繊維)、骨材などを混ぜて練り上げた自然素材の塗り壁材。乾燥後は空気中のCO₂と反応し硬化(炭酸化) |

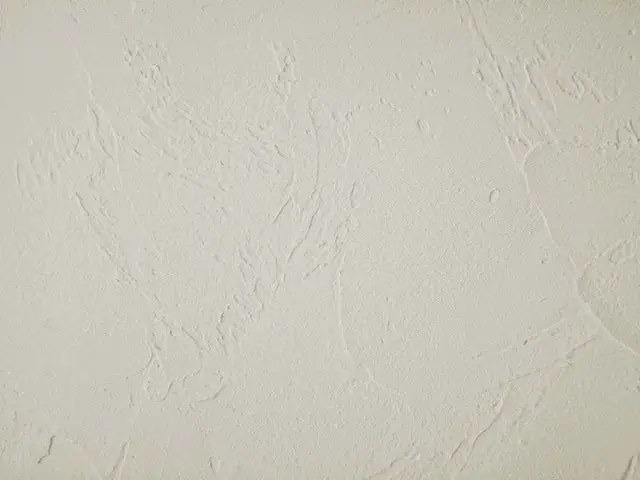

| 肌目 | 表面はマットで滑らか、またはコテ跡のある質感。白色が基本だが、顔料を加えて淡い色にも調整可能。時間とともに味わいが増す |

| 用途 | 住宅や店舗の内装・外装壁、天井、和室、洋風空間、歴史的建築の修復などに使用。調湿性・防カビ性・不燃性・抗菌性に優れる |

| 産地・メーカー | 日本では兵庫県(姫路の城壁)・高知県・岡山県などが伝統的な産地。現代では全国の左官業者・自然素材メーカーが製造・施工を展開中 |

漆喰の概要・特徴

漆喰(しっくい)は、日本の城郭や土蔵の白い壁に使われてきた、最も代表的な伝統的塗り壁材です。

主原料は「消石灰(しょうせっかい)」で、これに麻などの繊維(スサ)や、海藻から作る糊などを混ぜ、水で練り上げて作られます。この練り上げたものを、左官職人がコテを使って壁に塗り付けて仕上げます。

最大の特徴は、塗った後、空気中の二酸化炭素と反応して、長い年月をかけて元の硬い石灰石の状態に戻っていくことです。この性質により、高い「耐久性」や、カビの発生を抑える「防カビ性」、燃えにくい「防火性」、そして湿気を吸ったり吐いたりする「調湿性」といった、多くの優れた機能を発揮します。

漆喰のメリットとデメリット

メリット

- 優れた調湿効果:「呼吸する壁」とも言われ、室内の湿度が高い時は湿気を吸収し、乾燥している時は湿気を放出して、室内を快適な湿度に保ちます。これにより、結露の発生を抑制します。

- 高い防火性:主原料である消石灰が不燃材のため、火に非常に強く、建築基準法でも防火材料として認められています。

- 防カビ・抗菌効果:漆喰は強アルカリ性であるため、カビや細菌が繁殖しにくいという性質があり、衛生的な室内環境を保ちます。

- 美しい仕上がりと耐久性:職人の手仕事による、継ぎ目のない滑らかで美しい壁面を作り出します。また、硬化すると石になるため、非常に長持ちします。

デメリット

- コストが高い:材料費も、専門技術を持つ左官職人による施工費も、一般的なビニルクロスに比べて高価になります。

- 工期が長い:下塗り、中塗り、上塗りと複数回に分けて塗り重ね、その都度乾燥させる時間が必要なため、工期が長くなる傾向があります。

- ひび割れのリスク:乾燥による収縮や、建物のわずかな揺れによって、表面にひび割れ(クラック)が発生することがあります。

- 汚れやすく、掃除がしにくい:表面に細かな穴が空いているため、汚れが付着しやすく、一度ついた汚れは落としにくいです。水拭きをすると、シミになったり表面を傷めたりする可能性があります。

漆喰の用途

漆喰は、その高い機能性と美しい風合いから、内外装の仕上げ材として幅広く使われます。

- 内装の壁・天井:和室はもちろん、リビングや寝室、玄関ホールなど、自然素材の温かみと上質な空間を求める場所。

- 外壁:日本の伝統的な住宅や土蔵の外壁仕上げとして。現代の住宅でも、洋風のデザインに合わせた漆喰壁が採用されます。

- 収納内部:クローゼットや押入れの壁に塗ることで、その調湿効果と防カビ効果を活かし、衣類などを湿気から守ります。

- 塀・外構:日本庭園の塀など、外構のデザインにも用いられます。