消石灰(石灰)を主成分とした伝統的なモルタルで、柔らかく、調湿性・通気性に優れています。古民家や左官壁など、自然素材を活かした建築で使われることが多いです。環境負荷が少なく、アルカリ性によってカビの発生を抑える効果もあります。セメントモルタルに比べると強度は劣ります。

| 名称 | ライムモルタル |

|---|---|

| 大分類 | コンクリート・セメント系 |

| 小分類 | モルタル |

| 特徴 | 消石灰(消化した生石灰)・砂・水を混合してつくられる伝統的なモルタル材。セメントを使わず、空気中の二酸化炭素と反応して硬化する(炭酸化硬化) |

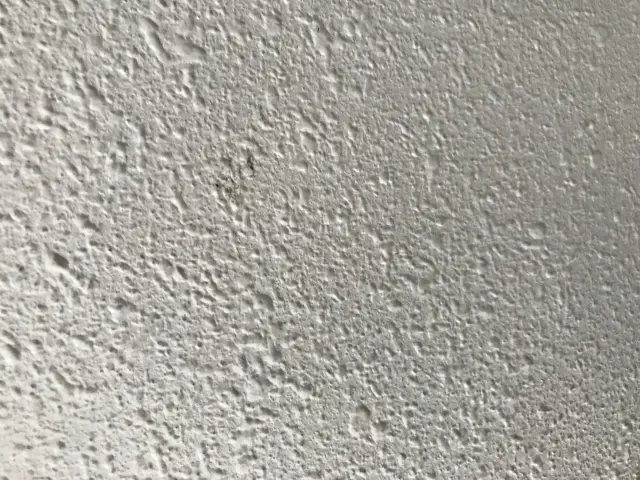

| 肌目 | 表面はやわらかく、マットで自然な風合い。乾燥後はやさしい白〜淡色系の仕上がりとなり、経年変化も美しい |

| 用途 | 左官壁仕上げ、外壁・内壁の下地、石積みやレンガの目地材、歴史的建築物の修復などに使用。調湿性・透湿性に優れる |

| 産地・メーカー | 原料の消石灰は全国各地(岡山・三重・秋田など)で生産。伝統工法や自然素材志向の建築で多用され、京都・奈良などの文化財修復でも利用 |

ライムモルタルの概要・特徴

ライムモルタルは、「消石灰(しょうせっかい)」を主成分とした、セメントが発明されるよりはるか昔から使われてきた伝統的な建築材料です。セメントの代わりに消石灰を、砂と水で練り混ぜて作られます。

最大の特徴は、セメントモルタルに比べて硬化するのが非常にゆっくりで、柔らかくしなやかな点です。空気中の二酸化炭素と反応して、数ヶ月から数年という長い時間をかけて石灰石の状態に戻ることで硬化します。

また、内部に微細な隙間が多くあるため、湿気を吸ったり吐いたりする「調湿性」に優れ、壁全体が呼吸するような状態を作ります。日本の伝統的な「漆喰(しっくい)」も、このライムモルタルの一種です。

ライムモルタルのメリットとデメリット

メリット

- 優れた調湿効果:壁が湿気を吸収・放出することで、室内の湿度を快適に保ち、結露やカビの発生を抑制します。

- 柔軟でひび割れしにくい:柔らかくしなやかなため、建物のわずかな動きに追従し、セメントモルタルのような大きなひび割れが起きにくいです。微細なひび割れは自己修復する性質もあります。

- 自然で美しい風合い:セメントにはない、白く柔らかで温かみのある質感が、上品でナチュラルな空間を演出します。

- 環境負荷が少ない:主原料の石灰は、セメントに比べて低い温度で製造でき、硬化過程で二酸化炭素を吸収するため、環境に優しい素材です。

デメリット

- 強度が低い:セメントモルタルに比べて圧縮強度などが劣るため、高い強度が求められる現代建築の構造部分には向きません。

- 硬化に時間がかかる:完全に硬化するまでに非常に長い時間が必要で、施工後の養生期間も長くなるため、現代のスピードが求められる工事では扱いにくい場合があります。

- 汚れやすい:多孔質で水分を吸いやすいため、汚れが付着するとシミになりやすいです。

- 専門的な知識と技術が必要:材料の調合や施工には、特性を熟知した左官職人の専門的な技術が不可欠です。

ライムモルタルの用途

ライムモルタルは、その歴史的背景と特性から、主に伝統的な建築や、素材感を活かしたい場所で使われます。

- 歴史的建造物の修復:ヨーロッパの石造りの教会や、日本の城郭など、古い建物の石積みやレンガ積みの目地、壁の補修に。建物を傷めないために不可欠な材料です。

- 内外装の塗り壁(漆喰など):日本の伝統的な漆喰壁や、ヨーロッパ風の塗り壁の仕上げ材として。その美しい風合いと調湿性を活かします。

- 石積み・レンガ積みの目地:伝統的な工法で石やレンガを積む際の、接着と目地材として。