お家の外壁を選ぶ際は、見た目はもちろん、耐久性や費用など、考慮すべき点が多岐にわたります。

そんな中で、最近よく聞くのが「ガルバリウム鋼板」。

へえ、なんだかかっこいい名前!

実はこれ、とっても優秀な外壁材なんです。軽いのに強くて、おしゃれなお家にもピッタリ。

だから、最近はいろんなお家で使われています。

しかし、良いことばかりではありません。ガルバリウム鋼板にも、ちょっと注意しておきたいことや、どんなお家に合うかっていう条件もあるんです。

この記事では、ガルバリウム鋼板の良いところ、ちょっと残念なところ、それから他の外壁材と比べてどうなのか、わかりやすくお話していきます。

ガルバリウム鋼板とは?外壁材としての基本知識

ガルバリウム鋼板は、住宅だけではなく店舗のような建物にも使われている外壁材です。

丈夫で長持ちしますし、見た目も良いのが特徴です。

以前からもあった”トタン”のような金属系の外壁材と比べるても性能が向上しています。

ガルバリウム鋼板の基本的な知識について整理して、どのような外壁材なのかを詳しく解説します。

ガルバリウム鋼板の定義と特徴

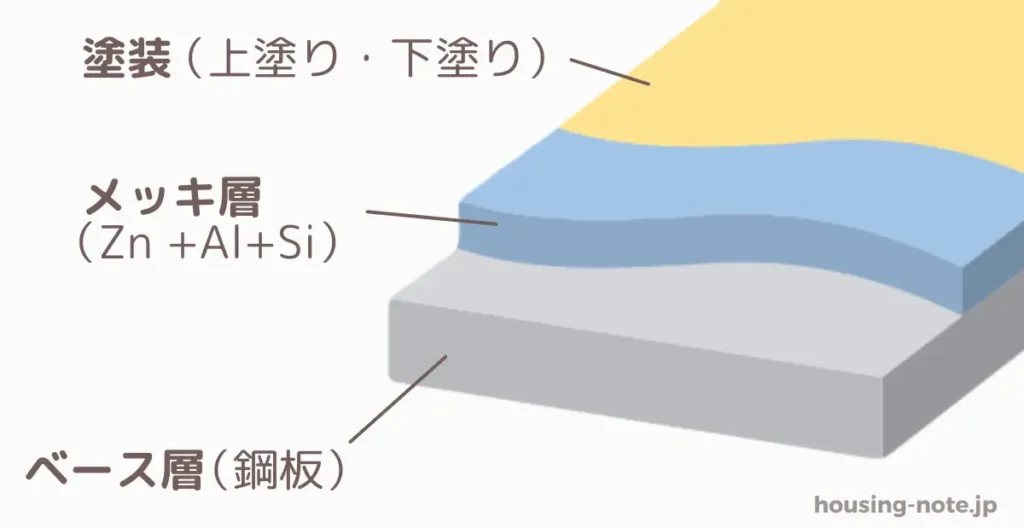

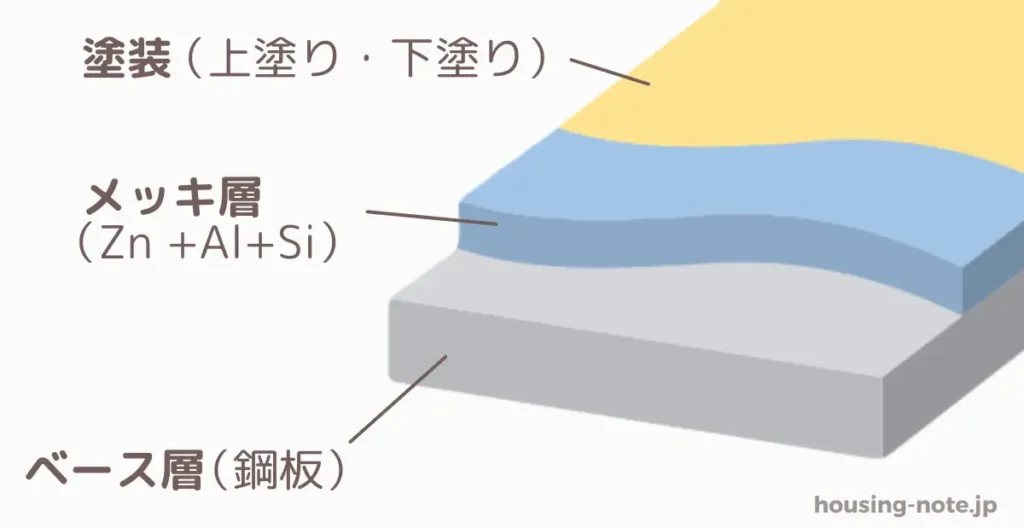

ガルバリウム鋼板は金属鋼板にアルミニウム(約55%)、亜鉛(約43.4%)、ケイ素(約1.6%)を組み合わせたメッキを施した鋼板のことを指します。

合金構造をもつメッキにより、従来のトタン材に比べて高い耐久性と耐食性を実現しています(トタンは亜鉛メッキ鋼板です)。

また、アルミニウムが酸化膜を形成することで金属部分を保護するため、錆びにくい点が大きな特徴です。

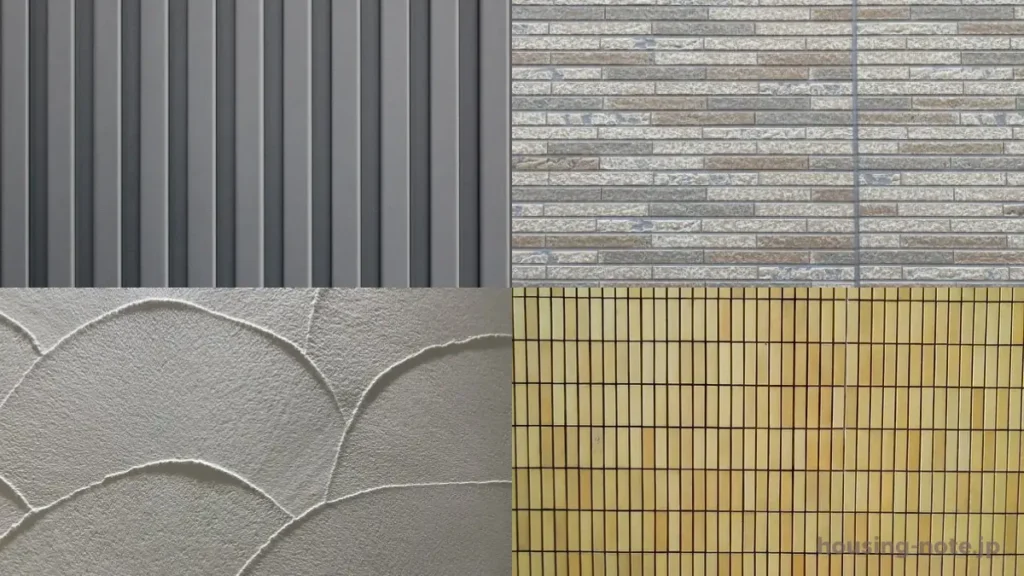

さらに、表面加工によって多様なデザインを楽しむことができ、金属特有のシャープでモダンな印象を持つ外壁に仕上げることが可能です。

このような特性から、近年では新築やリフォームの外壁材として人気が高まっています。

ガルバリウム外壁の基本構造と製造方法

ガルバリウム鋼板の製造工程では、基材の鋼板を高温のガルバリウム合金液に浸すことで、均一な表面加工を実現します。

メッキが内部の鉄成分をサビから守り、外壁材としての耐久性を高めています。

製造後、鋼板は用途に応じて塗装や加工が施されます。例えば、表面にエンボス加工を施すことで立体感を出したり、耐候性の高い特殊塗料を塗ることで、さらなる長寿命化が図られています。

内側に断熱材を貼ることで、断熱性や遮音性を向上させることで、実際の住宅環境での性能が大幅に改善します。

外壁材としてガルバリウムが選ばれる理由

外壁にガルバリウム鋼板が選ばれるのは、性能が良いことと、デザインがいろいろできるからなんです。

ガルバリウム鋼板は、軽くてとても丈夫なので、建物にかかる負担を少なくして、地震に強くすることができます。

それに、モダンな家やおしゃれな和風の家など、どんなデザインの家にも合います。

この使い勝手の良さが、ガルバリウム鋼板の壁材が人気の理由なんです。

ガルバリウム鋼板外壁のメリットとデメリット

ガルバリウムの外壁には、たくさんの良い点があると言われています。しかし、注意しておきたい点あります。

ここからはガルバリウム外壁のメリットとデメリット詳しく見ていきましょう。

ガルバリウム外壁のメリット:軽量・耐久性・デザイン性

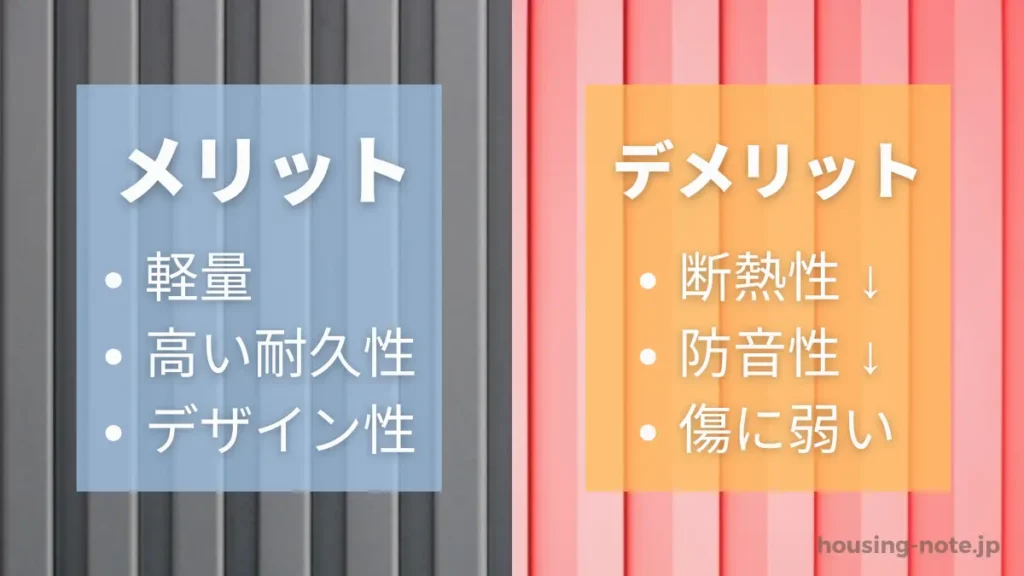

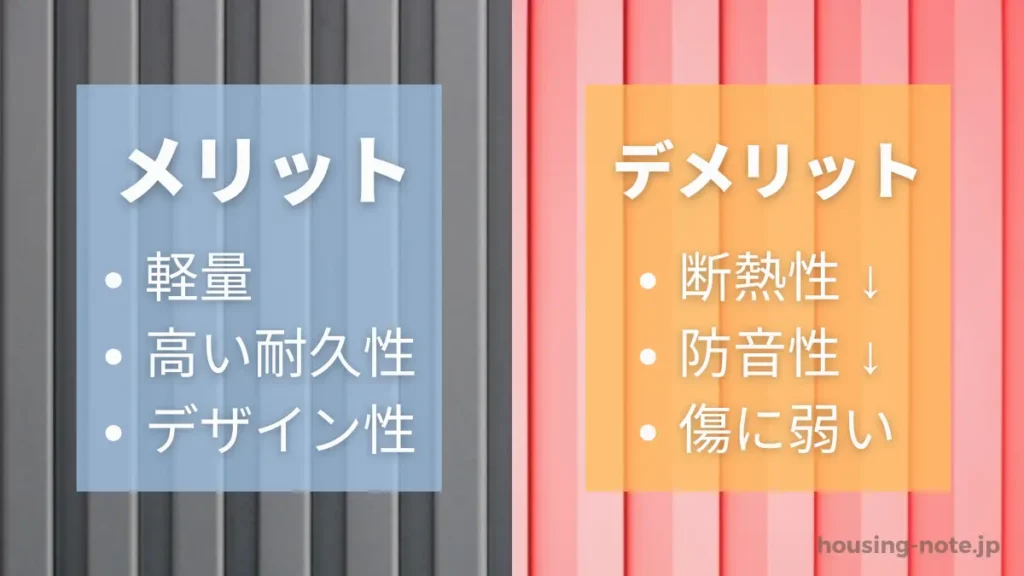

ガルバリウム鋼板外壁の代表的なメリットは、以下の通りです。

ガルバリウム鋼板のメリット

- 軽量性:他の外壁材と比較して非常に軽いため、建物への負担が軽減され、耐震性が向上します。

- 高い耐久性:ガルバリウム合金の特性により、錆びにくく、腐食に強い構造を持っています。

- デザインの多様性:表面加工のバリエーションが豊富で、金属特有のシャープな印象や光沢感を持たせることができます。

これらのメリットから、ここ最近の家づくりではガルバリウム鋼板が多く採用されるようになっています。

ガルバリウム外壁のデメリット:断熱性・防音性の弱点

一方で、ガルバリウム鋼板には以下のデメリットも考慮する必要があります:

ガルバリウム鋼板のデメリット

- 断熱性の弱さ:金属素材のため、熱を伝えやすく、特に夏場は外気温の影響を受けやすいという点があります。断熱材を組み合わせることで、この弱点を補う必要があります。

- 防音性の不足:軽量で薄い構造のため、遮音性が他の外壁材(例えばタイルや厚手のサイディング材)に比べて劣る場合があります。

- 傷つきやすさ:金属表面は衝撃や摩擦による傷が目立ちやすく、定期的なメンテナンスが必要になる場合があります。

これらのデメリットを理解し、適切な施工やメンテナンスを行うことで、より快適に利用することができます。

▼ 関連記事

ガルバリウム外壁と他の外壁材の比較

住宅の外壁材を選ぶ際には、ガルバリウム鋼板の特徴を他の外壁材と比較することが重要です。ここでは、サイディング材やタイル外壁など、代表的な外壁材と比較しながら、それぞれの強みと弱点を解説します。また、台風や地震などの災害に対する耐久性についても触れていきます。

| 項目 | 窯業系サイディング材 | タイル外壁 | ガルバリウム鋼板 |

|---|---|---|---|

| 主な素材 | セメント、繊維 | 石タイルとコンクリート製の目地 | アルミニウム、亜鉛、シリコンでメッキされた鋼板 |

| 外観 | 様々なデザインのものがある | 高級感と重厚感 種類は多くない | シンプルで都会的、種類は窯業系より少ない |

| 耐久性 | 製品によるが、一般的に良好(目地は劣化する) | 基本的に劣化しない(目地は劣化する) | 錆びにくいく、高い耐久性 傷や衝撃には弱い |

| 耐震性 | 比較的重い | かなり重い | 軽量で建物への負担が少ない |

| 費用 | 安価な場合が多い | 高価な場合が多い | 窯業系サイディングより高価 |

| メンテナンス | 定期的な塗装や目地のシーリングの更新が必要 | タイル自体はほぼ劣化しない 目地は更新が必要 | 定期的な洗浄、必要に応じて塗り替え |

▼ さらに詳しく

ガルバリウム鋼板と窯業系サイディング材の比較

サイディング材は、日本の住宅で最も普及している外壁材の一つです。素材としては主に窯業系(セメントと繊維を主成分とするもの)と金属系があり、ガルバリウム鋼板は金属系サイディングの一種として分類されることもあります。以下は、窯業系サイディング材との比較です。

- 耐久性

-

ガルバリウム鋼板は金属特有の耐久性を持ち、錆びにくいというメリットがあります。

窯業系サイディングは防水性に優れるものの、経年劣化による割れやカビの発生が懸念されます。 - 軽量性

-

ガルバリウム鋼板は非常に軽量で、建物全体の構造に負担をかけにくい点が魅力です。

窯業系サイディングは比較的重い素材で、耐震性の面で劣る場合があります。 - デザイン

-

窯業系サイディングは模様や色合いの選択肢が非常に豊富で、木目調や石目調などの質感もリアルに再現可能です。

ガルバリウム鋼板はシャープでモダンな印象が強いため、スタイリッシュな外観を求める方に向いています。 - コスト

-

窯業系サイディングのほうが初期費用が安く済む場合が多いです。

しかし、ガルバリウム鋼板は長期的に見たメンテナンス費用が抑えられるため、総コストで考えると選ぶ価値があります。

ガルバリウム鋼板は、特に耐久性や軽量性、メンテナンスの面で優れています。

一方で予算、特に初期費用やデザインの好みによっては、窯業系サイディングも有力な選択肢となるでしょう。

ガルバリウム鋼板とタイル外壁の違い

タイル外壁は、石でできたタイルを並べて壁材とした素材です。高級感のある見た目と圧倒的な耐久性で人気があります。タイルとガルバリウム鋼板との特徴の違いを比べてみましょう。

- 耐久性

-

タイル外壁は半永久的な耐久性を持つ一方で、目地部分(タイルの間の接合部分)の劣化が問題になります。定期的な補修が必要です。一方、ガルバリウム鋼板は耐久性が高く、目地のメンテナンスが不要なケースが多いです。

- 軽量性

-

タイル外壁は非常に重く、建物の基礎や構造に負荷がかかります。その点、ガルバリウム鋼板は軽量で、地震などの揺れにも強い特徴があります。

- コスト

-

タイル外壁は初期費用が非常に高額です。一方、ガルバリウム鋼板は比較的手頃な価格で施工でき、コストパフォーマンスに優れています。

ガルバリウム鋼板は、コストや施工のしやすさを重視する場合に適しています。

一方、タイル外壁は高級感を追求する場合や、長期的な資産価値を重視する場合に向いています。

ガルバリウム外壁の寿命とメンテナンス

外壁材を選ぶ際には、寿命やメンテナンスのしやすさも大切なポイントです。ガルバリウム鋼板は、定期的なケアを行うことで、その寿命を最大限に伸ばすことが可能です。このセクションでは、耐用年数やメンテナンスの方法について詳しく解説します。

ガルバリウム鋼板外壁の耐用年数は25~30年

ガルバリウム鋼板の耐用年数は、一般的に25~30年と言われています。

ただし、使用する地域や気候、設置環境によって寿命は変動します。

たとえば、次のような条件であれば、さらに長持ちさせることができます。

- 定期的な塗装や清掃を行っている場合

- 湿気や塩害の影響が少ない内陸部

- 風通しの良い立地条件

また、表面塗装の種類や質によっても寿命が変わります。

高品質な塗装を採用することで、さらに長持ちさせることが可能です。

メンテナンス方法|塗装や修理のタイミング

ガルバリウムの外壁がどうすればキレイなまま長持ちするのか、そして定期的なメンテナンスとして、具体的にどのようなことをすれば良いのでしょうか。

一般的なガルバリウム鋼板の外壁材のメンテナンス方法について紹介します。

- 再塗装

-

ガルバリウム鋼板外壁は表面塗装によって保護されているため、塗膜が劣化すると防錆性能が低下します。一般的には10〜15年ごとに再塗装を行うのが理想的です。

- 塗装の劣化が目に見える兆候(色あせや剥がれ)が出たら、早めの再施工を検討してください。

- 塗料選びは耐候性や防汚性の高いものを選ぶと、次の塗り替えまでの間隔を延ばせます。

- 定期的な清掃

-

表面にホコリや汚れがたまると、外壁の美観を損ねるだけでなく、錆や腐食の原因にもなります。以下の方法で清掃を行いましょう:

- 年に1〜2回の水洗い(ホースでの水洗いが一般的です)。洗剤を使う場合は中性洗剤を用い、金属を傷つけないよう柔らかい布やスポンジを使用します。

- 雨水が流れにくい窪みやサッシ周辺を重点的に清掃してください。

- 傷の修復

-

外壁に傷がつくと、そこから錆が発生する可能性があります。傷を発見したら放置せず、すぐに修復を行うことが重要です。

- 小さな傷はタッチアップペイントで補修できます。

- 深い傷や広範囲の損傷は専門業者に依頼し、パネルの交換を検討してください。

- 付属部材の点検

-

外壁本体だけでなく、コーキング材(目地部分)や釘・ビスの状態も定期的に確認しましょう。コーキング材が劣化すると防水性能が低下し、雨漏りの原因となる可能性があります。

ガルバリウム外壁の寿命を延ばすためのポイント

メンテナンスだけでなく、最初の設計や素材選びを適切に行えば、ガルバリウム外壁の寿命を大幅に延ばすことができます。

以下のポイントに注意しましょう。

- 塗料選び

-

ガルバリウム外壁の性能を最大限発揮するには、最初の施工時に高品質な塗料を使用することが重要です。耐候性・耐久性が高い塗料を選ぶことで、再塗装の頻度を減らし、長期的なコスト削減が期待できます。

特にフッ素塗料は耐久性、対候性にも特に優れています。 - 湿気や通気対策

-

ガルバリウム鋼板は湿気に弱いため、外壁裏側の通気性を確保することが重要です。通気工法を採用することで湿気を効率よく排出し、錆の発生を防ぐことができます。

- 定期点検の実施

-

専門業者による定期的な点検を依頼しましょう。外壁全体の状態をチェックすることで、劣化や損傷を早期に発見し、適切な対策を取ることが可能になります。

- 環境に応じた対策

-

塩害地域や雨量が多い地域では、ガルバリウム外壁が通常よりも早く劣化する可能性があります。これらの地域では、特に防錆性能の高い仕様を選ぶとともに、メンテナンス頻度を高めることが推奨されます。

ガルバリウム外壁に適した住宅と条件|環境とデザイン

ガルバリウム鋼板外壁は、すべての住宅に適しているわけではありません。建物の立地条件やデザインの好みによって、選択肢として最適かどうかが変わってきます。このセクションでは、どのような条件でガルバリウム鋼板が適しているかを解説します。

気候や地域ごとのガルバリウム外壁の活用例

ガルバリウム外壁は、その耐久性や軽量性から、多くの地域や環境で利用されています。ただし、地域の気候に応じた適切な選択が必要です。

- 沿岸部

-

ガルバリウム鋼板はほかの金属素材に比べて塩害に強いため、沿岸地域でも採用されています。

ただし、表面塗装の劣化が早まる場合があるため、防錆性能を高める特殊塗料を使用することが推奨されます。 - 寒冷地

-

寒冷地では、雪や氷が外壁に与えるダメージを考慮する必要があります。

ガルバリウム鋼板は雪の滑りが良いため、積雪地域でも活用されることが多いです。 - 多雨地域

-

雨が多い地域では、耐水性が高く、カビや腐食に強いガルバリウム鋼板が有効です。特に、湿気がこもりやすい立地では通気工法を採用することがポイントです。

どんな家に合う?モダンデザインの抜群にあう

ガルバリウム鋼板外壁は、シンプルで無機質なデザインから、以下のようなデザインによく合います。

- シンプルモダンスタイルの家

-

シンプルでシャープな外観を持つため、モダンデザインとの相性が抜群です。

- 和モダンの家

-

落ち着いた色調やマットな質感を選ぶことで、意外と感じるかもしれませんが和風建築にも取り入れやすくなっています。

- インダストリアルデザインの家

-

金属の質感を活かし、工場風のインテリア・エクステリアを実現可能です。

木材や塗り壁といった自然素材と組み合わせることで、それぞれの素材の質感が引き立ちます。

ガルバリウム鋼板は、多様な素材との調和が可能な外壁材です。

まとめ

ガルバリウム鋼板は、軽いのにとても丈夫なため、外壁材として多くの方に選ばれています。見た目が良いことも人気の理由の一つです。地震に強いことに加えて、台風や海の近くの環境にも強いため、様々な地域で安心して使えるのが大きな特長です。

しかし、断熱性や防音性については工夫が必要な場合があります。そのため、工事の際には断熱材を使ったり、窓を二重にしたりといった対策が重要になります。住む場所の気候などを考慮して、最適な施工方法を選ぶことが大切です。

適切な時期にメンテナンスをすることで、ガルバリウム外壁は長期間にわたって美しさを保てます。結果として、長い目で見ると費用対効果の高い選択と言えるでしょう。

ご自身の家やライフスタイルに照らし合わせて、他の外壁材と比較検討することが重要です。それぞれの素材のメリット・デメリットを理解した上で、最適な外壁材を選びましょう。

よくある質問(FAQ)

- ガルバリウム鋼板の外壁は、どのくらいの頻度でメンテナンスが必要ですか?

-

一般的に、10年から15年を目安に再塗装を検討ください。ただし、海岸地域など環境によっては、より短い間隔でのメンテナンスが必要になる場合もあります。

- ガルバリウム鋼板の外壁に傷がついた場合、自分で補修できますか?

-

小さな傷であれば、市販のタッチアップ塗料で補修が可能です。ただし、広範囲にわたる傷やへこみの場合は、専門業者への依頼をおすすめします。

- ガルバリウム鋼板の外壁は、どんなデザインの家に合いますか?

-

シンプルモダンなデザインをはじめ、和モダンやインダストリアルデザインの住宅にも調和します。色や質感のバリエーションもありますので、幅広いデザインに対応できます。