うちは窯業系サイディングって言われたけど…それっていいの?

家づくりを進める中で、意外と悩まされるのが外壁材の選択です。外観の印象を左右するだけでなく、住み心地やメンテナンス費用、そして将来の資産価値にも影響を与える大切な要素。

外壁の中でも、日本の戸建て住宅で最も多く使われている「窯業系サイディング」です。

この記事では、窯業系サイディングの特徴・価格・主要メーカー・メリットとデメリットをわかりやすく解説します。あわせて、近年人気の「ガルバリウム鋼板」とも比較。

あなたの家に本当に合った外壁材なのかを考えましょう。

注文住宅を建てるという大きな決断の中で、「外壁材」という選択に自信を持てるよう、この記事がその一歩を後押しできれば幸いです。

窯業系サイディングとは?

窯業系サイディングとは、セメントに繊維質(木片やパルプなど)を混ぜて成型し、高温で焼き固めた板状の外壁材です。

工場で規格化されたパネルを現場で貼り付ける乾式工法により、品質が安定し、施工性にも優れています。

国内の住宅外壁の約8割に使用されており、戸建て住宅では最もポピュラーな素材の一つです。

窯業系サイディングの特徴

どうして窯業系サイディングがこれほど人気を集めているのでしょうか?

その理由について見ていきましょう。

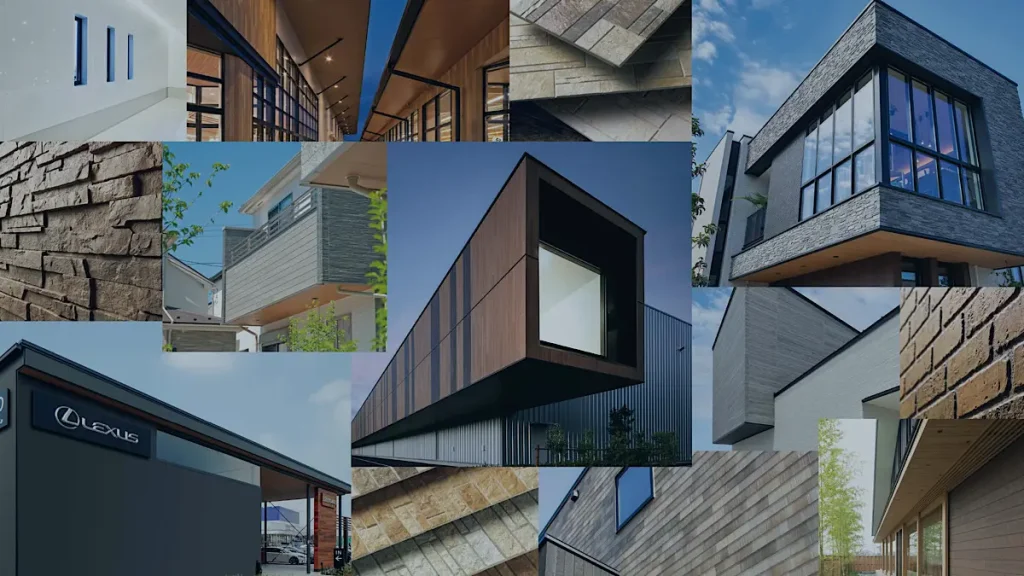

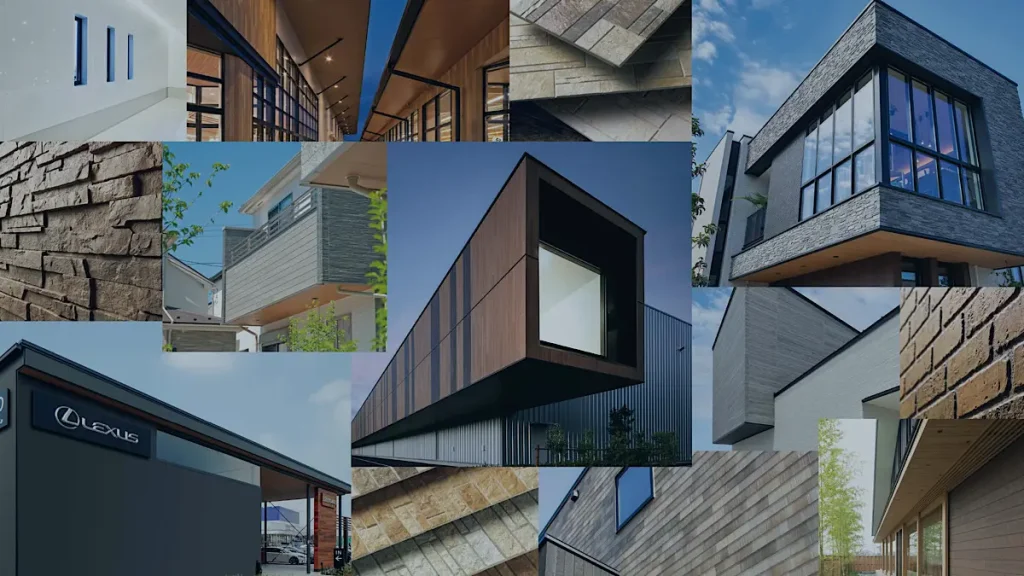

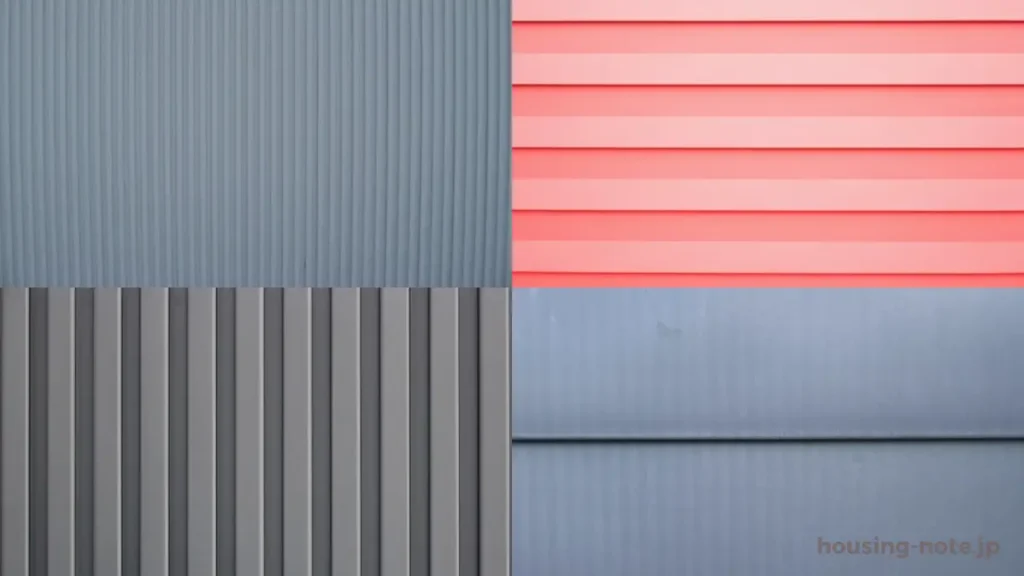

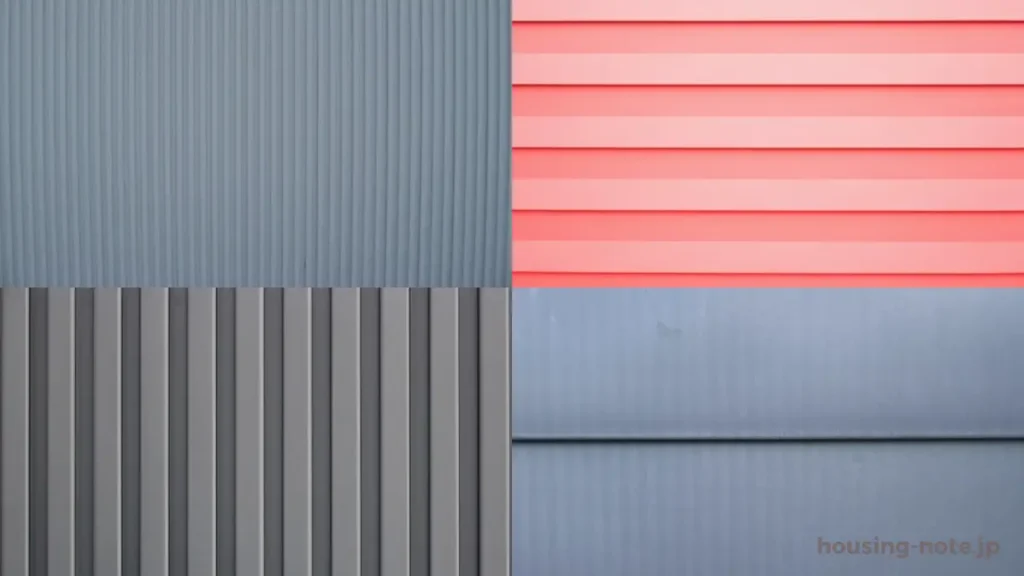

デザインの自由度が高い

窯業系サイディングは、表面に模様を彫ったり、塗装で多彩な色や質感を再現できるのが大きな魅力です。

- レンガ調

- 木目調

- 石積み風

- etc…

見た目のバリエーションが豊富で、外観の印象を個性的かつおしゃれに仕上げたい方に最適です。

コストパフォーマンスが良い

窯業系サイディングは、材料費・施工費ともにリーズナブルで、コストパフォーマンスに優れています。

工場で大量生産されているため、1枚あたりの価格が低く、施工が簡単で工期が短縮できるため、人件費も抑えられます。

工期が短くてすむ

工場で成型済みの板材を壁に打ち付けるだけの「乾式工法」で施工されるため、現場での加工がほとんど不要です。

結果として、工期が短くなります。天候の影響も受けにくいという利点があります。

耐火性に優れている

セメントを主成分とする窯業系サイディングは、耐火性に優れており、防火地域や準防火地域でも使用が可能です。

万が一の火災時にも、延焼を防ぐ効果が期待できます。

なぜ「安い」のか?コストが抑えられる理由

ではどうして窯業系サイディングはコストを安く抑えられるのでしょうか。その秘訣は以下の通りです。

- 1. 工場での一括生産によるスケールメリット

-

同一規格で大量に作られているため、原材料費・製造コストともに抑えられています。

- 材料の原価が比較的安い

-

セメントとパルプなどの安価な素材でできているため、金属やタイルに比べて原価自体が低いです。

- 工法の簡素化

-

湿式の左官工法やタイル貼りと違い、ボードを貼るだけで済むため、職人の手間が少なく、コスト削減に直結します。

シンプルな施工は、工期も短くできます。短い期間で家が建てられれば、今住んでいる賃貸の家賃の支払いも少なくて済む。そのような副次的な効果も期待できます。

窯業系サイディングのデメリット

窯業系サイディングには多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。以下に、主なデメリットを紹介します。

吸水性が高く、劣化しやすい

窯業系サイディングはセメントと繊維質を主原料としており、素材そのものに吸水性があります。

そのため、塗膜が劣化すると雨水や湿気を吸収しやすくなり、ひび割れや反り、凍害による剥がれといった劣化のリスクが高まります。

特に北日本など寒冷地では特に注意が必要ですが、対策品も販売されています。

定期的な塗装メンテナンスが必要

サイディングの表面には塗装が施されていますが、紫外線や雨風によって時間とともに劣化します。

一般的には10~15年ごとに再塗装が必要とされ、その費用が定期的に発生する点は長期的なコスト負担となります。

目地(シーリング)が劣化するのでメンテナンスが必要

窯業系サイディングは複数のボードを貼り合わせて施工するため、目地部分にシーリング材(コーキング)を使用します。

このシーリングは5~10年程度で劣化し、ひび割れや剥がれが発生します。これを放置すると雨水の浸入につながり、内部の腐食やカビの原因にもなります。

高級感に欠けると感じることも

最近ではリアルな質感を再現する製品も増えていますが、本物のタイルや天然木材と比べると、どうしても「人工的な外壁材」としての印象を受けやすくなります。

高級感を求める層には物足りなさを感じるケースもあります。

地震や温度変化の影響による割れやソリに弱い

窯業系サイディングはセメント系の硬い素材であるため、地震や温度変化に伴う建物の動きに追従しにくい特性があります。

その結果、割れや反り、目地のズレが発生する可能性があり、耐久性を維持するには定期的なチェックが必要です。

主な窯業系サイディングメーカー

日本の窯業系サイディングのメーカーのうち、シェアトップの3社を紹介します。

ニチハ(NICHIHA)

ニチハ株式会社は、日本の窯業系サイディングの中でシェア約60%(※1)を越える最大シェアを持つ会社です。

- 特徴:独自技術の「モエンエクセラード」が有名。700種類以上の外壁材を提供し、軽量・耐久性・防汚性能に優れた製品を展開。

- 強み:高級感あるデザインシリーズが豊富。通常よりも強固な「16mm厚」のプレミアムモデルも人気。

※1 ニチハ株式会社HP記載の内容より

ケイミュー(KMEW)

ケイミューはパナソニックの子会社で、かつクボタの関連会社です。パナソニックの技術力を活かした、窯業系サイディングシェア2位(※2)の外装建材の大手メーカーです。

- 特徴:「光触媒塗装(光セラ)」により、雨で汚れを自然に洗い流すセルフクリーニング機能が魅力。

- 強み:デザイン性と機能性のバランスが良く、都市部やデザイン住宅に多く採用。

※2 ケイミュー株式会社HP記載の内容より

旭トステム外装

旭トステム外装はLIXILグループの外装製造会社です。特に「AT-WALL」シリーズが有名です。

- 特徴:親会社LIXILのノウハウを活かした商品開発。「AT-WALL」シリーズは機能性に優れる。

- 強み:遮熱性や通気性など、住環境への配慮が強み。

ガルバリウム鋼板との違いは?どっちを選ぶべき?

近年人気のある外壁材の種類に、ガルバリウム鋼板が挙げられます。

ここでは、ガルバリウム鋼板と窯業系サイディングの違いや、あなたがどちらに向いているか見てみましょう。

ガルバリウム鋼板とは?

ガルバリウムとは、アルミ・亜鉛・シリコンからなる特殊なメッキ鋼板で、サビに強く、軽量で耐久性の高い外壁材です。

スタイリッシュなデザインやメンテナンスのしやすさから人気が急上昇しています。

窯業系サイディングとガルバリウム鋼板の比較

窯業系サイディングとガルバリウム鋼板の比較を表にまとめました。

| 項目 | 窯業系サイディング | ガルバリウム鋼板 |

|---|---|---|

| 項目 | 窯業系サイディング | ガルバリウム鋼板 |

| 見た目 | デザイン豊富。柔らかい印象 | 金属光沢でシャープ。現代的 |

| 耐久性 | 再塗装前提で15~20年 | 施工と環境次第で30年超も可能 |

| 初期費用 | 材料・施工費ともに安価 | 材料費はやや高め。施工も専門技術が必要 |

| メンテナンス性 | 10年〜15年で再塗装推奨 | サビ対策が必要だが塗り替えは少なめ |

| 熱伝導 | 熱を伝えにくい(断熱材に依存) | 金属のため断熱材必須。夏の暑さに注意 |

結局、どっちが向いているの?

先ほどの特徴から、窯業系サイディングとガルバリウム鋼板のどちらが向いているか判断する特徴をまとめました。

- 窯業系サイディングが向いている方

-

- 家の外観にこだわりたい(ナチュラル・洋風・和風など)

- 初めての家づくりで予算を重視したい

- メンテナンスの費用や方法が標準的な方が安心

- 施工実績が多く、トラブルが少ない外壁材を選びたい

- ガルバリウム鋼板が向いている方

-

- シンプル・モダンで直線的なデザインを好む

- メンテナンスの手間を抑えたい

- 耐久性重視で長持ちする外壁に投資したい

- 工務店や建築士がガルバリウムの施工実績が豊富

- ▼ 関連記事

まとめ

外壁材を選ぶとき、デザイン・価格・耐久性のバランスを考えるのはとても重要です。窯業系サイディングはそのバランスに優れており、特に家づくり初心者にとって「失敗しにくい選択肢」といえます。

とはいえ、ガルバリウム鋼板にも明確なメリットがあるため、ご家族のライフスタイル・好み・予算に応じて、じっくり比較検討するのがおすすめです。